De la biología a la neurociencia del fascismo

Jorge Millones

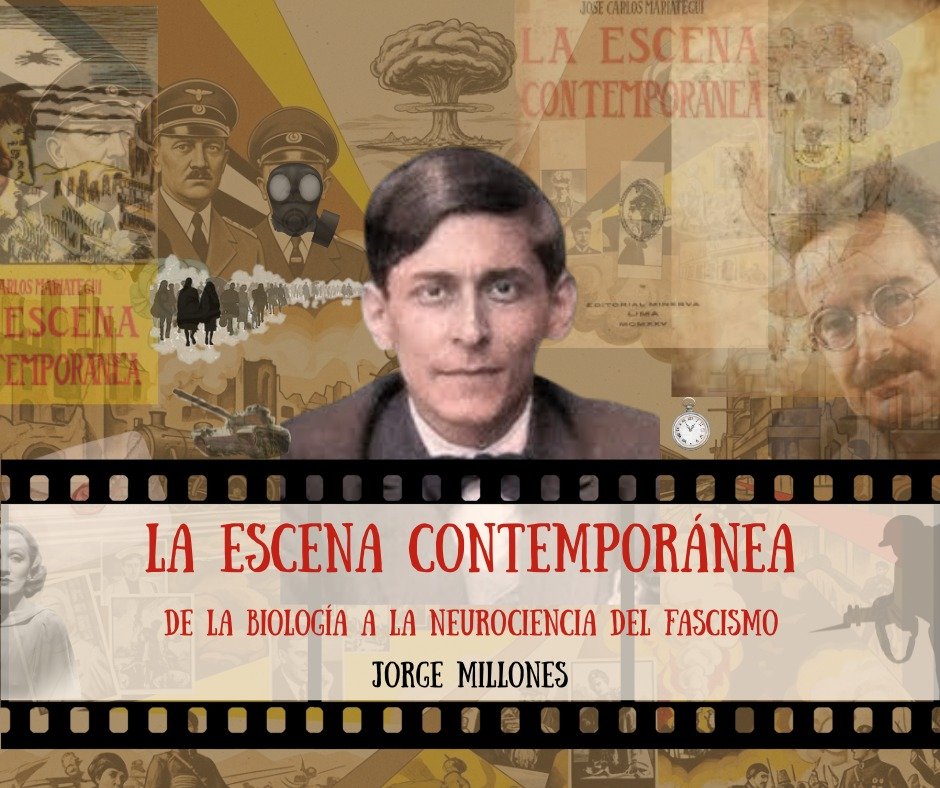

Autor: José Carlos Mariátegui

Título: La escena contemporánea

Estudio preliminar: Osmar Gonzales

Editorial: Grupo Heraldos Editores

Año de publicación: 2025

Publicación Original: Minerva, 1925

Formato especial: Edición conmemorativa + caja especial con documentos del Archivo José Carlos Mariátegui

La reedición del primer texto del Amauta no es un simple acto editorial, sino la constatación de una verdad histórica: existen obras que, lejos de envejecer, renacen con cada generación, reafirmando su indispensable pertinencia. La llegada de esta edición facsimilar de La Escena Contemporánea de José Carlos Mariátegui, publicada por Heraldos Editores bajo la atenta dirección de Joel Rojas, restituye al presente un documento fundamental. Es un recordatorio material de que la elaboración del pensamiento socialista, con sus particulares matices y su profunda originalidad, se gestó y se articuló también desde las concretas realidades de los Andes.

No se trata de una simple reedición. Es un acto de homenaje, de amor editorial, de pulso político. En plena época de desmoronamiento moral, cultural y político en el Perú y el mundo, esta edición conmemorativa y facsimilar seduce tanto al estudioso como al coleccionista: encuadernada con primor, vestida con una caja especial, enriquecida con cartas, fotografías y documentos originales del Archivo José Carlos Mariátegui. El libro trasciende su función lectora para convertirse en un objeto de culto, una ofrenda para quienes aún creen en la radicalidad del pensamiento.

Pero hay un gesto más profundo en esta reedición: su materialidad. Porque La Escena Contemporánea fue también el primer libro impreso en la mítica Imprenta Minerva, fundada por el propio Mariátegui. Él no solo escribía: controlaba el papel, la tinta, la distribución. Comprendía que editar era intervenir en la historia. Que la cultura era un frente de lucha. Y que un libro podía ser, también, un arma.

La vigencia, para variar.

¿Cómo no va a ser vigente La Escena Contemporánea? Persisten los mismos problemas, las funestas lógicas del capital se ha profundizado, surgen similares líderes de pacotilla como en el periodo de entreguerras y parece que se volviera a repetir todo otra vez. Lo que único que falta, es Mariátegui, alguien que supo ver todo lo que se avecinaba y regresó al Perú para construir una alternativa.

Bien dice Osmar Gonzales en el estudio preliminar de la presente edición: “Por todo esto, es fácil imaginar el ánimo con el que Mariátegui se reinstalaba en el Perú en mayo de 1923. Vino a revolucionar la vida completa: puso al servicio de la clase obrera lo nuevo que había adquirido en Europa, decidido a polemizar con quien lo desease, a transmitir su visión del mundo, a integrar una red de pensadores sociales revolucionarios más allá de las fronteras peruanas y a modificar la política tradicional oligárquica. Todo ello desde la actividad que más amaba: el periodismo. No necesitó para ello seguir estudios universitarios formales, pues no había podido terminar la primaria debido a su precaria salud. Mariátegui regresó con conocimientos, experiencias, un espíritu revolucionario y la fe firme de transformar el panorama ideológico y político del Perú.”

Mariátegui vino convencido de que lo que hacia falta para frenar el caos y la violencia que se avecinaba era la revolución proletaria. Mariátegui supo leer los signos de su tiempo y advertir, con mirada crítica y espíritu revolucionario, los peligros que hoy reaparecen con nuevos ropajes. La crisis del capitalismo, la amenaza de nuevas formas de fascismo, el descrédito de la política y la manipulación de las masas por líderes vacíos de contenido ético o social siguen siendo parte del presente. Su apuesta por una revolución socialista, por una renovación intelectual desde el periodismo y por una articulación internacional del pensamiento crítico no ha perdido fuerza; al contrario, se vuelve urgente ante la repetición de los mismos males. Lo que falta no es el diagnóstico —ya hecho con brillantez—, sino recuperar el impulso transformador de Mariátegui: su capacidad de actuar, de construir redes, de pensar desde y para los oprimidos. Por eso, La escena contemporánea no es un libro del pasado, sino una herramienta viva para entender y confrontar el presente. Como bien señala Gonzales, La Escena Contemporánea es, al final, la explicación y justificación de cuán necesaria es la revolución para frenar las inhumanas consecuencias del capitalismo.

La escena de la Escena.

La Escena Contemporánea no es solo un conjunto de artículos. Es el primer manifiesto intelectual del Mariátegui maduro, el que ya ha cruzado océanos y ha sentido en carne viva la tragedia de la historia. Escrita en 1925, en pleno “Oncenio” de Leguía —una época de modernización forzada, represión y exilio—, la obra es el testimonio de un pensador de la crisis. Su mirada, impregnada de un marxismo heterodoxo y de un método inusual, recorre la escena mundial con una lucidez implacable. No hay neutralidad en sus páginas: cada línea parte de una posición política. Desde allí, lee el fascismo, la democracia liberal, la cultura, el arte, la figura del intelectual y de los artistas, como síntomas de una civilización en descomposición.

Así, cada artículo de La Escena Contemporánea es una pieza en un laboratorio de método. No hay sistema cerrado, sino hipótesis en movimiento. Mariátegui parte de lo visible, de “el cable”, para hundir la pluma en lo invisible. Su estilo es fragmentario pero profundo, inmediato pero meditado. Lo suyo es una dialéctica del detalle, donde lo pequeño se convierte en umbral de lo estructural. El Amauta retrata una escena mundial convulsa, marcada por la crisis del capitalismo liberal, la descomposición del orden burgués europeo y el surgimiento de movimientos reaccionarios como el fascismo. Observa un mundo en transición, donde las viejas instituciones se tambalean y las masas, desorientadas, se convierten en terreno fértil para el autoritarismo. El periodo de entreguerras aparece como un laboratorio de nuevas formas de dominación política y cultural, mientras la revolución rusa ofrece una esperanza radical frente al colapso del modelo occidental. En este escenario, la lucha de clases se agudiza, el imperialismo se intensifica y el intelectual no puede permanecer neutral: debe tomar posición ante una historia que se acelera y exige compromiso.

Mariátegui despliega una mirada analítica de notable vigencia, combinando el rigor marxista con una sensibilidad periodística que capta las tensiones del mundo moderno en tiempo real. Rechaza la pretensión de encerrar la totalidad en una teoría única, y opta por un enfoque fragmentario, casi cinematográfico, que le permite analizar episodios clave —como el ascenso del fascismo, la crisis de la democracia liberal o la decadencia cultural de Europa— con una lucidez que aún interpela. Su estilo, claro y combativo, no sacrifica profundidad por velocidad: cada artículo articula un pensamiento crítico que ilumina las estructuras del poder y denuncia las lógicas del capital. Lejos de quedar anclados en su época, sus textos funcionan hoy como herramientas vivas para comprender un presente que, en muchos aspectos, parece repetir los síntomas del periodo de entreguerras.

Dos ante la historia.

Mucho se ha escrito sobre las influencias y afinidades intelectuales de Mariátegui: desde Georges Sorel, con su reivindicación del mito y la acción directa; pasando por Lenin, cuya praxis revolucionaria marcó profundamente su visión política; hasta Henri Barbusse, con quien compartió militancia en la Internacional de Intelectuales Antifascistas. También se han señalado sus coincidencias con Antonio Gramsci, especialmente en la importancia otorgada a la cultura, la hegemonía y el rol del intelectual orgánico. Sin embargo, ante las inquietantes similitudes entre el periodo de entreguerras y el escenario actual del siglo XXI —con el resurgimiento de autoritarismos, crisis del capitalismo y despolitización de las masas—, resulta pertinente convocar a otro pensador clave: Walter Benjamin. Al igual que nuestro Amauta, Benjamin padeció la persecución, el exilio y la amenaza del fascismo; y aunque provienen de contextos distintos, ambos atisbaron con lucidez el ascenso del monstruo nazi-fascista y sus aliados de ultraderecha, anticipando desde sus trincheras intelectuales una crítica radical a la barbarie moderna.

José Carlos Mariátegui y Walter Benjamin, a pesar de sus distintas geografías, exhiben una notable coincidencia en su método y análisis de la realidad, arraigados en una comprensión heterodoxa del marxismo que desafía el positivismo y el racionalismo de su época. Ambos pensadores se aproximaron a una lectura del marxismo que no se basaba exclusivamente en la economía política, sino que integraba profundamente la cultura, la temporalidad y la memoria. Esta perspectiva compartida los llevó a una crítica abierta del racionalismo estrecho, con Mariátegui, por ejemplo, recuperando la religión popular como «mito movilizador» y «fuerza subjetiva». De manera análoga, Benjamin buscó rescatar los «fragmentos del pasado», las «imágenes oníricas» y las «ruinas del progreso”, coincidiendo con la visión mariateguiana de que la revolución no es solo una transformación de estructuras, sino una «interrupción del tiempo lineal» y una «irrupción mesiánica» impulsada por la fuerza del mito.

Climas, perfiles y retratos.

Tanto Mariátegui como Benjamin compartieron una rara capacidad para captar el nervio íntimo de los fenómenos socioculturales, abordándolos no sólo desde una perspectiva materialista, sino también desde una lectura simbólica, psicológica y estética. Ambos fueron analistas agudos del carácter colectivo y de las emociones sociales que configuran las ideologías. Mariátegui, por ejemplo, al tratar el fascismo y perfilar a Mussolini, no se limita a una crítica estructural o política; lo define como una patología social, una forma de histeria colectiva enraizada en la decadencia moral de la pequeña burguesía italiana, y analiza al “Duce” no como simple líder político, sino como síntoma de una época herida. Ese enfoque revela una sensibilidad casi freudiana para captar la dimensión inconsciente de los procesos políticos.

En el segmento sobre la Revolución Rusa, (aun no entiendo por qué José Carlos no incluyó el artículo sobre Lenin) el perfil que Mariátegui traza de Anatoli Lunatcharsky resulta particularmente notable por su profundidad psicológica y riqueza expresiva. Escribe: “El Comisario de Instrucción Pública de los Soviets es un brillante tipo de hombre de letras. Moderno, inquieto, humano, todos los aspectos de la vida lo apasionan y lo interesan. Nutrido de cultura occidental, conoce profundamente las diversas literaturas europeas. Pasa de un ensayo sobre Shakespeare a otro sobre Maiakovski. Su cultura literaria es, al mismo tiempo, muy antigua y muy moderna. Tiene Lunatcharsky una comprensión ágil del pasado, del presente y del futuro. Y no es un revolucionario de la última, sino de la primera hora. Sabe que la creación de nuevas formas sociales es una obra política y no una obra literaria. Se siente, por eso, político antes que literato”.

En este retrato, Mariátegui destaca la hondura psicológica del personaje: un temperamento inquieto y moderno, animado por una pasión vívida hacia todos los aspectos de la vida. Su comprensión del tiempo histórico —pasado, presente y futuro— no es solo intelectual, sino visceral, lo que revela una subjetividad capaz de articular sensibilidad estética con convicción política, sin caer en sentimentalismos ni idealismos ingenuos.

Igualmente, Walter Benjamin sabe captar un clima de la modernidad y perfila a un personaje genérico que describe bien el ambiente de la crisis. La figura del flâneur, desarrollado principalmente en El libro de los pasajes (Das Passagen-Werk), pero también insinuado en sus ensayos sobre Baudelaire.

El flâneur —ese paseante ocioso que recorre la ciudad como si leyera un texto— encarna para Benjamin el tipo humano por excelencia de la modernidad urbana. No es simplemente un peatón: es un intérprete de la metrópolis, un lector de signos, un crítico implícito del capitalismo. Su figura surge en los pasajes de París, que para Benjamin no solo son espacios arquitectónicos, sino condensaciones simbólicas del capitalismo emergente y de la transformación del espacio público.

El flâneur observa, pero no participa; se desliza entre la multitud sin fundirse en ella. Esta ambigüedad lo convierte en un sujeto moderno, escindido: espectador y mercancía a la vez. En palabras de Benjamin, es también una especie de detective o poeta urbano, cuya mirada capta los fragmentos de la vida cotidiana y revela las tensiones invisibles del capitalismo temprano. Este personaje resume, mejor que ningún otro, los temas centrales de Benjamin: la experiencia fragmentaria, la pérdida del aura, la peligrosa estetización de lo político, y la mercantilización de la vida. A través del flâneur, Benjamin realiza una crítica filosófica, estética y política de la modernidad que sigue siendo fundamental.

En ambos casos, tanto Mariátegui como Benjamin -desde el mismo punto de vista crítico al capitalismo- no se conforman con describir lo que ocurre en la superficie de la historia; buscan lo que se agita debajo: los mitos, los síntomas, los miedos y las esperanzas que modelan a los sujetos colectivos. Así, son menos cronistas que psicólogos culturales de su tiempo.

Estilos y métodos.

Aunque con sus diferencias, tanto José Carlos Mariátegui como Walter Benjamin comparten un agudo olfato sociológico y político. Mariátegui articula una mirada orgánica sobre la historia y la sociedad, nutrida de una sensibilidad revolucionaria que no disocia lucha de cultura; Benjamin, por su parte, practica una crítica alegórica y arqueológica, capaz de encontrar en los residuos de la modernidad (pasajes, juguetes, modas) las huellas del fetichismo y del tiempo histórico. Ambos, sin embargo, logran radiografiar las tensiones de su época con una originalidad que desafía las categorías académicas, mostrando que la verdadera crítica nace cuando se piensa desde el reverso de la historia oficial o desde las periferias del progreso.

En el ámbito del estilo y el método de análisis, las similitudes entre Mariátegui y Benjamin son igualmente patentes sobre todo en el uso de la dialéctica marxista, pero desde enfoques distintos: el primero la aplica de forma histórica y militante, orientada a la revolución socialista en el Perú, articulando lucha de clases con cultura indígena; el segundo la utiliza de manera fragmentaria y alegórica, explorando las tensiones de la modernidad en objetos culturales y ruinas del capitalismo. Ambos rechazan la idea de progreso lineal, pero mientras Mariátegui piensa desde la praxis revolucionaria, Benjamin lo hace desde una crítica cultural impregnada de teología y melancolía histórica.

Mariátegui hablaba de un estilo «medio periodístico y medio cinematográfico», caracterizado por ser fragmentario, visual y rítmico. Esta aproximación resuena con la preocupación de Benjamin por el montaje y la articulación de elementos dispares para iluminar la totalidad de una época. Ambos incorporaron elementos subjetivos en su análisis, como las pasiones, los deseos y los «humores sociales», manifestado en el interés de Mariátegui por el psicoanálisis, la literatura y el mito, que él veía como herramientas para comprender los miedos y fantasmas de la modernidad. Así, sus textos se convierten en una «construcción por acumulación de escenas, de figuras, de síntomas”, utilizando el ensayo como una forma de intervención que permite pensar «desde la incertidumbre» y abrir el debate, en lugar de ofrecer sistemas cerrados.

De la biología a la neurociencia del fascismo.

En La escena contemporánea, José Carlos Mariátegui ofrece una de las primeras y más penetrantes caracterizaciones del fenómeno fascista desde una perspectiva marxista en América Latina. Lejos de concebirlo como un accidente italiano o una mera reacción autoritaria, lo interpreta como el resultado histórico de la crisis del capitalismo liberal y del fracaso de la burguesía para resolver sus propias contradicciones estructurales. Mariátegui acierta al identificar en el fascismo una forma de revolución conservadora: una movilización de masas despolitizadas, guiadas por el mito nacionalista e instrumentalizadas por la violencia organizada para contener y aplastar el avance del socialismo. Su análisis, de admirable rigor político y sensibilidad histórica, revela que el fascismo no es una simple regresión, sino una modernización reaccionaria del poder burgués, una adaptación violenta del orden capitalista a su decadencia. En este diagnóstico, anticipa claves que más tarde desarrollarán pensadores europeos, y lo hace desde el Sur andino, con una lucidez que desborda los confines periféricos y dialoga con los problemas del mundo.

La noción de “biología social” que emplea para caracterizar al fascismo es particularmente reveladora. Con ella, Mariátegui alude a su naturaleza orgánica: no se trata de un fenómeno ideológico superficial ni de una desviación transitoria, sino de una manifestación concreta del desgaste del cuerpo social europeo. El fascismo —dice— nace de un organismo enfermo; es una respuesta inmunológica del sistema burgués ante el peligro proletario, una suerte de cura reaccionaria que expresa, más que soluciona, el malestar profundo del orden capitalista. Así, su uso de la metáfora biológica no solo enriquece el análisis, sino que lo inscribe en una comprensión materialista de la historia, donde los síntomas sociales remiten a causas estructurales y donde la barbarie no es un accidente, sino una posibilidad latente del progreso.

Hoy que resuenan tambores de guerra nuclear y desfilan, grotescos políticos de ultraderecha que patean las ya frágiles instituciones globales, destruyen economías, azuzan conflictos y disuelven todo lazo de humanidad, vuelve a asomar el fantasma del fascismo, ahora no como doctrina sino como estímulo neuronal, como reflejo condicionado dentro del capitalismo digital. Lo que en el periodo de entreguerras Mariátegui llamó “biología del fascismo” —ese síntoma orgánico de una sociedad enferma— hoy podríamos nombrarlo neurofascismo algorítmico: no nace del pensamiento estructurado, sino de impulsos afectivos manipulados y amplificados por plataformas que operan como cerebros externos, conectados a millones de conciencias vulnerables. No es que el fascismo haya mutado: su sistema nervioso se ha expandido a todo el mundo.

La crónica que Mariátegui dedica a Mussolini —el exsocialista devenido apóstol del odio— resuena hoy como un espejo incómodo. Donde la clase media se siente traicionada por la igualdad y el progreso, florece el autoritarismo emocional, alimentado no por ideas, sino por resentimientos y pasiones. El fascismo, decía el Amauta, no piensa: actúa. No razona: reacciona. No nace como teoría, sino como reflejo visceral. Ayer fue la marcha sobre Roma; hoy es el algoritmo que organiza la indignación, distribuye consignas, reparte odio y convierte el miedo en voto. En lugar de columnas uniformadas, tenemos trending topics; en vez de discursos doctrinarios, gestos virales. Pero el fondo es el mismo: una sociedad desorientada que prefiere la obediencia al conflicto, la teoría conspirativa a comprender qué es la hegemonía, el grito al argumento. En ese ruido amplificado por redes, emerge otra vez el “duce”, no como individuo, sino como síntesis de un estado de ánimo colectivo.

La escena contemporánea, entonces, no es solo una crónica del pasado. Es un mapa para el presente. Mariátegui no escribe desde la nostalgia, sino desde un presente extendido, ese “eterno retorno” de las condiciones que hacen posible la barbarie. Su análisis del fascismo no solo nos muestra lo que fue, sino lo que puede volver a ser si no aprendemos a pensar con autonomía, a resistir la seducción del mito y a desconfiar de toda política que transforme el miedo en espectáculo. Volver a Mariátegui hoy no es una efeméride: es una urgencia intelectual. Su voz, que hablaba desde el Perú del siglo XX, resuena como un timbre de alarma para el siglo XXI.

Esta edición —cuidada, bella, radical— no es solo homenaje, sino provocación. Porque La escena contemporánea no se limita a diagnosticar: invita a transformar. Nos convoca no solo a leer, sino a pensar; no solo a pensar, sino a resistir. Y, sobre todo, a no dejar de soñar con otra escena posible.