Gonzalo Armua*

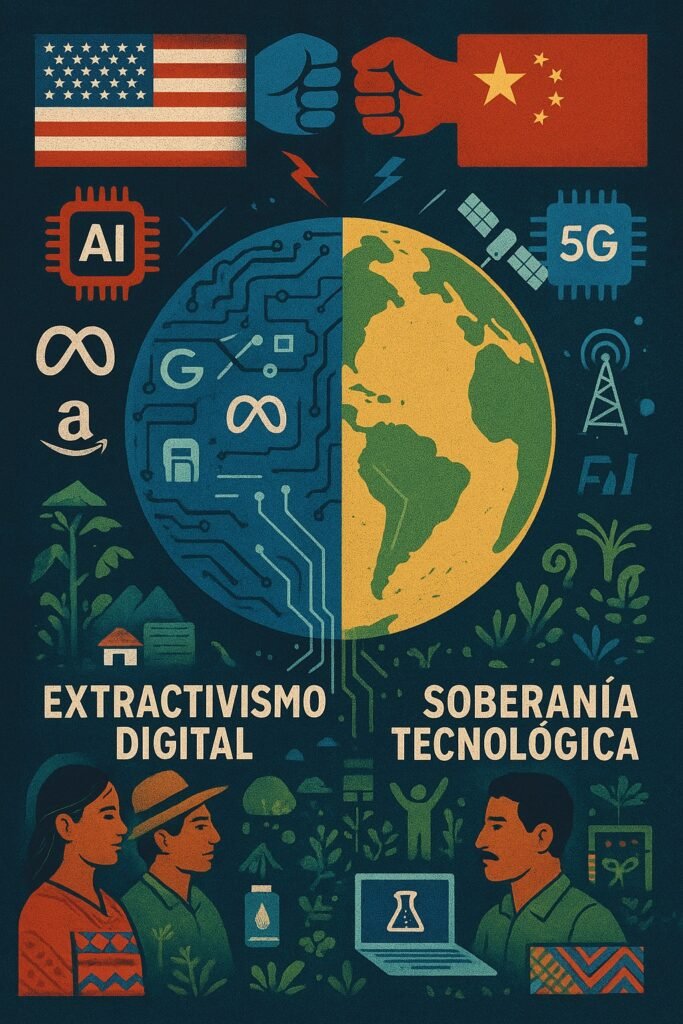

En el contexto actual de transición hegemónica, donde el orden global unipolar liderado por Estados Unidos enfrenta el ascenso de potencias emergentes como China, la Cuarta Revolución Industrial (4RI) constituye un teatro central del conflicto geopolítico contemporáneo. La competencia ya no se libra exclusivamente en los campos tradicionales del comercio, la diplomacia o la fuerza militar convencional, sino en infraestructuras digitales, inteligencia artificial, soberanía tecnológica, control del conocimiento y acceso a datos.

La 4RI —basada en tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el big data, el internet de las cosas (IoT) y la automatización algorítmica— no solo transforma los sistemas de producción, sino que redefine los modos de dominación global y redistribuye el poder entre Estados, corporaciones y sujetos sociales, configurando lo que algunos autores denominan una geopolítica del conocimiento digital.

General Intellect, datos y plataformas: la captura del saber como nueva frontera del capital

Como anticipó Karl Marx en el Fragmento sobre las máquinas, el desarrollo capitalista tiende a incorporar el conocimiento social acumulado —lo que denominó general intellect— como fuerza productiva central. Esta inteligencia colectiva, formada por el saber científico, técnico, cultural y comunicacional, deviene subsumida por el capital bajo nuevas formas de organización tecnodigital.

En la 4RI, esta subsunción se expresa en la privatización y mercantilización del conocimiento digitalizado, con la información producida por millones de personas convertida en insumo gratuito para plataformas corporativas globales (Google, Meta, Amazon, Microsoft, Tencent, Alibaba, etc.). El dato, antes residual o irrelevante, se transforma en materia prima estratégica: el nuevo petróleo del siglo XXI.

Este proceso consolida un modo de acumulación basado en la expropiación de datos, que permite a las grandes plataformas configurar una economía de la vigilancia (Zuboff, 2019), sustentada en la anticipación algorítmica de conductas y la captura de valor futuro. El capital no solo extrae trabajo, sino vida, subjetividad, relaciones sociales, emociones y deseos. Se trata, en palabras de autores críticos como Nick Srnicek (2016), de una plataformización de la economía mundial.

Soberanía, dependencia y nuevo colonialismo digital

Este nuevo modo de acumulación tiene implicancias geopolíticas directas. En primer lugar, acentúa las asimetrías Norte-Sur, ya que la mayoría de los datos del planeta provienen del Sur global (por volumen poblacional y uso intensivo de plataformas), pero la infraestructura de almacenamiento, procesamiento y valorización permanece en manos de un puñado de potencias tecnológicas del Norte —en particular, Estados Unidos y China.

Esto implica una nueva forma de colonialismo informacional, donde los países periféricos no sólo exportan materias primas y trabajo barato, sino también datos, conocimiento social y algoritmos entrenados sobre sus poblaciones, sin control ni retorno soberano. Como plantea Evgeny Morozov, estamos ante un régimen global de feudalismo digital, donde las grandes plataformas actúan como señores informacionales que controlan los bienes comunes cognitivos de la humanidad.

A nivel estatal, esto plantea una crisis de soberanía. Muchos Estados-nación carecen de autonomía tecnológica, infraestructura digital o capacidad normativa para regular el flujo de datos y proteger los derechos de sus ciudadanos frente al capital informacional transnacional. Se consolida así una nueva dependencia estructural, que no se basa en la industria o las finanzas, sino en la infraestructura de la inteligencia artificial, los servidores en la nube, los sistemas operativos y las arquitecturas de red.

China, Estados Unidos y el conflicto por el control tecno-digital

El corazón de la disputa geopolítica actual radica en la competencia por el control del general intellect global, es decir, por la capacidad de concentrar, procesar y capitalizar el conocimiento colectivo mundial. En este terreno, se libra la “nueva Guerra Fría tecnológica” entre Estados Unidos y China, que abarca:

- La carrera por el liderazgo en inteligencia artificial.

- La guerra por los semiconductores (chips).

- La expansión de infraestructuras 5G y redes satelitales.

- El control de plataformas digitales (TikTok vs. Instagram, Alibaba vs. Amazon).

- La regulación de los datos transfronterizos.

En este sentido, la 4RI se convierte en instrumento de proyección de poder global, donde quien domine las tecnologías emergentes dictará las reglas del nuevo orden mundial. Como señaló el Pentágono en múltiples documentos estratégicos, la IA, la ciberseguridad y el control de datos son claves para la «superioridad estratégica del siglo XXI».

China, por su parte, ha impulsado modelos estatales de desarrollo tecnológico autónomo como el plan Made in China 2025, y busca liderar la transformación productiva a través de una tecnosoberanía socialista de mercado, en tensión permanente con el modelo privatista occidental.

América Latina: las nuevas derechas y la disputa por el orden tecno-digital

En el marco de esta transformación estructural, las nuevas derechas globales han comenzado a posicionarse frente al proceso de transición tecno-digital con discursos y estrategias diferenciadas según su ubicación en el sistema-mundo. En el Norte global, estas derechas —representadas por figuras como Donald Trump, Viktor Orbán o Giorgia Meloni— adoptan un discurso soberanista y nacionalista, que denuncia la pérdida de control estatal frente a las corporaciones tecnológicas y, sobre todo, el avance tecnológico de China. Este soberanismo tecnodigital se articula con una defensa de la propiedad intelectual, el repudio a la globalización asimétrica, la relocalización de cadenas de valor estratégicas y una fuerte inversión en ciberdefensa y tecnologías militares. Este “soberanismo” no cuestiona la acumulación por datos, sino que busca asegurar que la hegemonía tecnológica permanezca bajo control occidental.

En contraste, las nuevas derechas del Sur global —y particularmente en América Latina— reproducen un perfil colonial y lacayo, subordinado al proyecto geopolítico del Norte. Adoptan así una posición de gestoras locales del saqueo cognitivo y material. A diferencia de sus contrapartes del Norte, las derechas del Sur —como Milei en Argentina o Bolsonaro en Brasil— renuncian a cualquier proyecto soberano, promoviendo la entrega de recursos estratégicos como litio, cobre, oro, tierras raras y territorios biodiversos al capital transnacional. En nombre del “libre mercado” y la modernización, desregulan normativas ambientales, privatizan saberes ancestrales y criminalizan resistencias populares, configurando un extractivismo digital-colonial al servicio de los centros tecnológicos del Norte.

En este escenario, América Latina aparece como territorio subordinado en la división internacional del conocimiento digital. Si bien la región es generadora masiva de datos —por el uso intensivo de plataformas, su diversidad sociocultural y sus recursos estratégicos—, carece de soberanía tecnológica, infraestructura digital propia y marcos regulatorios robustos.

Esto genera un extractivismo cognitivo que se suma al histórico extractivismo de recursos naturales, con consecuencias estructurales para el desarrollo. A su vez, el control externo del general intellect regional limita la posibilidad de construir proyectos emancipatorios, democráticos y soberanos en el campo tecnológico.

Cosmotécnica, tecnodiversidad en América Latina

El pensamiento del filósofo Yuk Hui ofrece una contribución crucial para problematizar el modo en que la Cuarta Revolución Industrial se despliega de forma asimétrica y colonial sobre el Sur global. Frente a la hegemonía del universalismo tecnocientífico occidental —que presenta a la digitalización como un proceso neutro, inevitable y deseable— Hui propone el concepto de cosmotécnica, entendido como “la unificación de la moral y el orden cósmico a través de la técnica” (Hui, 2016). Desde esta perspectiva, toda tecnología está anclada en una cosmología específica y, por lo tanto, el desarrollo técnico no puede ser separado de los marcos simbólicos, culturales y espirituales de cada sociedad.

La noción de tecnodiversidad, desarrollada por Hui en contraposición al proyecto homogéneo de Silicon Valley, resulta especialmente relevante para América Latina, una región cuya riqueza epistémica y cosmovisional ha sido sistemáticamente negada o subordinada en los procesos de modernización. La expansión de la infraestructura digital en el continente —a través de plataformas extractivistas, controladas por corporaciones del Norte, que recogen datos, modulan subjetividades y redirigen valor— reproduce lógicas de desposesión análogas al saqueo de materias primas. En este sentido, el extractivismo digital constituye una forma contemporánea de colonialismo, donde lo que se expropia no es solo el litio o la tierra, sino también el intelecto general, las prácticas culturales y los saberes ancestrales que podrían dar lugar a otras formas de tecnicidad.

Pensar una cosmotécnica latinoamericana implica recuperar el vínculo entre tecnología, territorio y comunidad, descolonizando la imaginación técnica. Esto no significa un rechazo a la innovación o al uso de herramientas digitales, sino un reencantamiento ético y político de lo técnico, fundado en valores como la reciprocidad, la sostenibilidad y la autodeterminación. Proyectos de software libre comunitario, redes de comunicación autónomas, plataformas cooperativas o experiencias de ciberterritorialidad indígena son manifestaciones incipientes de una resistencia cosmotécnica que desafía la imposición de un modelo único de desarrollo digital. Como plantea Hui (2020), solo una reapropiación plural de la técnica puede abrir caminos hacia una verdadera modernidad planetaria, más allá del capitalismo de la vigilancia y de la lógica instrumental que domina la era del dato.

En resumen, la Cuarta Revolución Industrial no es un fenómeno neutro ni puramente técnico: es una expresión del conflicto histórico por el control del conocimiento, la vida y el futuro. La inteligencia colectiva social —producida por millones de cuerpos, mentes y culturas— es hoy apropiada y mercantilizada por plataformas corporativas y potencias tecnológicas, redefiniendo las formas de dominación global. La disputa ya no es solo por territorios o mercados, sino por el derecho a pensar, a conocer, a vivir y a decidir colectivamente sobre nuestro destino común. En este terreno, la lucha por la soberanía digital, la justicia informacional y el control democrático de la tecnología constituye una de las batallas geopolíticas centrales del siglo XXI.

*Gonzalo Armua, coordinador del equipo internacional de Patria Grande (Argentina).